Patricia Iunovich

Entre uma tragada e outra dos cigarros paraguaios, desses que entram de contrabando pelas brechas da tríplice fronteira e que os sacoleiros espalham pelo Brasil, Antônio Francisco Iunovich parecia a apatia personificada. Meu pai só voltava a prestar atenção nas coisas à sua volta quando alguém entrava com o carro ou a motocicleta no seu lava a jato do Jardim São Paulo, um bairro modesto em Foz do Iguaçu. Com menos de 1,70 metro de altura, a pele crestada pelo sol forte e aparentando bem mais do que sua idade, ele ainda era tratado, aos 73 anos, de “Capy”, o apelido que ganhou na infância, na Argentina. Menino dentuço, era chamado assim devido aos incisivos semelhantes aos de um roedor, de uma capivara.

Nos seus tempos de lava a jato, ele havia perdido o superlativo com que fizera carreira em circos e parques de diversões de vários países da América Latina. Era então “El Gran Capy”.Mas El Gran ficara no passado. Do pequeno negócio, não tirava mais do que 100 reais por dia. Morava num quarto, atrás do lava a jato e perto do cemitério. Dizia que ali tinha achado seu lugar.

Dos velhos tempos, mantinha o hábito portenho de assar carne à moda dos pampas. Era argentino de Buenos Aires. Usava o churrasco como pretexto para reunir novos e velhos amigos – poucos, a bem da verdade. Manejava uma churrasqueira incrementada, cuja grelha ele mesmo desenhou e mandou fazer numa loja de ferragens. Era, reconhecidamente, um mestre do churrasco.

Poucos fregueses do lava a jato e convivas dos churrascos ouviram falar que, quarenta anos atrás, aquele velho argentino era “El Gran Capy da Muralha da Morte”. O seu nome artístico não diz muita coisa para quem cresceu no tempo do Freestyle – os torneios nos quais pilotos e máquinas fazem acrobacias aéreas sobre trampolins de terra em pistas de motocross. A Muralha da Morte surgiu bem antes do Freestyle. Os seus praticantes não usavam capacetes de alto impacto, armaduras de plástico maleável, botas blindadas e todo o aparato de segurança que amortece tombos aparentemente fatais. Na Muralha da Morte, entrava-se com a cara e a coragem.

Uma dessas Muralhas sobrevive na feira de Pushkar, na Índia, onde motoristas e motociclistas correm sobre paredes verticais, e fazem manobras suicidas dignas de um povo habituado a dirigir no trânsito caótico das ruas de Calcutá. Por aqui, a prática saiu de moda. Mas, no auge de seu sucesso, El Gran Capy foi um astro insuperável na Muralha da Morte.

Quem chegava à Muralha considerava o Globo da Morte coisa de principiante. O Globo é uma esfera metálica na qual o motociclista se exibe como um hamster girando na gaiola. Dentro dela, basta acelerar que a força centrífuga mantém as rodas da moto coladas ao chão. Tanto faz se o chão está em cima e o piloto de cabeça para baixo. Quando tocava no assunto, El Gran Capy explicava: “Na Muralha, a gente fica pertinho do público. No Globo, o espetáculo é distante. Não tem comparação, os giros são muito mais bonitos.”

O Globo da Morte surgiu como espetáculo circense nos Estados Unidos, em 1904, pouco depois do início da produção em série de motocicletas. Chegou ao Brasil na década de 30, trazido pelo italiano Guido Conci. E continua mantendo em cartaz, oitenta anos depois, a família Rodrigues, ocupada no ano passado com uma agenda que levou o patriarca Cláudio e seus dois filhos a rodeios no interior do Rio Grande do Sul e a shows na Holanda.

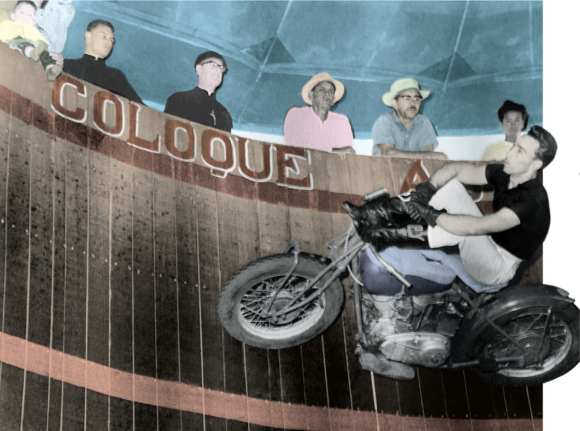

A Muralha da Morte é uma espécie de Globo da Morte sem filtro. Sua arena se resume a um cilindro de tábuas, com 7 metros de altura por 20 de circunferência. Os pilotos saem do chão, ganham altura por meio de uma rampa circular e, a partir dos 80 quilômetros por hora, parecem soltos no ar, de tão grudados na pista. Com a vantagem de não estarem trancafiados numa malha de aço como no Globo, mas livres para se comportar como se estivessem numa estrada sem fim nem horizonte. Podem até passar rente ao público, que se debruça na borda do circuito, sobre as paredes a prumo. E tocar as mãos que a plateia eventualmente lhes estenda.

Era nessas horas que Antônio Francisco Iunovich encarnava El Gran Capy. Ele soltava as mãos do guidão, cruzava os braços, levantava as pernas, com a moto dando voltas de lado no vazio. Em espiral, a 100 quilômetros por hora, fazia o contorno da circunferência, cada vez mais alto, enquanto os espectadores acompanhavam suas manobras de olhos arregalados e boca seca, ensurdecidos pelo ronco do motor, inebriados pelo cheiro de gasolina, óleo e graxa. Ele se exibia numa Indian de 750 cilindradas, a legendária marca americana que praticamente inaugurou o motociclismo em 1901, e antes da Primeira Guerra Mundial já havia colocado no mercado os primeiros motores de dois cilindros em V.

El Gran Capy era desses pilotos que cavalgam a motocicleta como cavalo bravo. O gaúcho Cláudio Rodrigues, atualmente o globista mais velho em atividade no mundo, e prestes a entrar no Guinness Book, atesta que “não havia outro igual”. Seu filho Guilherme Rodrigues não conheceu El Gran Capy pessoalmente, só das histórias que circulam no mundo aloprado dos acrobatas do motociclismo. O sonho do jovem globista, que já excursionou pela Europa, é se apresentar na Muralha da Morte. O pai quer fazer a vontade do filho, mas não sabe onde encontrar as instalações. Ele aproveitou a conversa para puxar o assunto: “Por acaso você sabe de alguma Muralha à venda no Brasil? Fiquei sabendo que tem uma no Uruguai. Se souber de uma, me avisa, por favor.”

Com Ednei Figueiredo, chamado de El Príncipe Nino, meu pai formou uma das duplas mais famosas de motociclistas da América do Sul. A dupla posou para fotos, distribuiu autógrafos e fez uma legião de fãs, sobretudo no Uruguai, país que atravessou com ares de celebridade, em cima de suas motocicletas ou a bordo de um circo itinerante. Se fizesse a mesma trajetória nos Estados Unidos ou na Europa, talvez o destino deles tivesse sido outro. Mas a fama dos dois correu apenas as estradas empoeiradas e interioranas de um Brasil e de um Uruguai fechados em si mesmos.

“No Uruguai, as pessoas lavavam as nossas roupas, faziam comida para nós, nos davam presentes e nos apresentavam para os parentes”, lembra Nino. “Era um delírio coletivo.” As mulheres os assediavam a tal ponto que, muitas vezes, eram obrigados a deixar uma cidade às pressas, para evitar problemas com namorados e maridos.

Em cada lugarejo onde chegava com seu parque, El Gran Capy desfilava com toda a frota pelas ruas principais, para atiçar o público. E a frota crescia junto com a fama. Chegou a ter quatro motocicletas diferentes, todas de 500 cilindradas. Entre elas, as inglesas Norton e Matchless. Sua coleção de carros a essa altura incluía um Simca Chambord, um dos primeiros modelos de luxo da indústria brasileira, uma Ferrari e um Ford Gran Torino. Sem contar as Indian de fé, rivais históricas das Harley-Davidson.

As motocicletas de apresentação eram sagradas. Só Capy e Nino podiam mexer nas Indian. Como ferramentas de trabalho, exigiam manutenção rigorosa, cuidados quase diários com os freios e os pneus e, principalmente, olho vivo no carburador: ele não podia engasgar lá no alto, no meio de uma volta, com o chão vários metros abaixo. Mesmo com todo o zelo, rodando tanto de lado, mais de uma vez as motos pegaram fogo em plena função. “O óleo encostava no carburador quente e se incendiava”, conta Nino. Os dois colecionavam no corpo inúmeras lembranças deixadas por incêndios, tombos e outros azares do ofício. E Nino, de tanto arder em cena, ganharia, além de El Príncipe, a alcunha de “O Homem Tocha”.

Não eram só as motos que recebiam atenção. Antes de entrar em cena, El Gran Capy conferia cada detalhe do figurino. O cabelo tinha que estar gomalinado, as roupas modeladas ao corpo e as botas engraxadas e polidas duas, três ou quantas vezes fossem necessárias. No peito, a camiseta trazia bordado o nome de guerra em letras garrafais. Para dar leveza aos movimentos, e evitar apertos durante as acrobacias, escolhia a dedo o tecido de suas roupas. Eram quase todas feitas com fibras elásticas de náilon e lycra. El Gran Capy era, sim, muito vaidoso. E não lhe passava pela cabeça a ideia de aparecer na Muralha escondido debaixo de um capacete.

O desfile pelas ruas das cidades costumava dar certo. “Chegamos a fazer 35 espetáculos num só dia”, comentou Nino, mais com saudade do que com queixa. “Ficávamos com as pernas doloridas e até com assaduras de tanto sobe e desce. O desgaste, tanto físico quanto mental, era terrível.” A cada apresentação havia lugar para 200 pessoas. E geralmente a arquibancada lotava. Com casa cheia, um dos pontos altos era o número chamado “Cruz Fatal”, que Nino descreve como se fosse ontem: “Eu subia e Capy descia em altíssima velocidade, cruzando um com o outro. Qualquer deslize poderia resultar num acidente grave.” Outra coreografia arriscada exigia que Nino fosse na frente e El Gran Capy viesse logo atrás, tirando finos de sua roda traseira. Se a máquina de Nino falhasse, ou a de El Gran Capy acelerasse mais do que a sincronização exigia, era desastre na certa.

Durante o espetáculo, Nino e Capy se entendiam pelo olhar. Se um deles tinha problema na motocicleta, não precisava – nem podia – dizer nada. Simplesmente descia da parede e dava sua parte por encerrada. O outro continuava o show sozinho. Nino se dividia entre a pilotagem da moto e a locução do espetáculo. Cumprimentava a plateia, anunciava em detalhes o que público iria ver dali a pouco e sugeria, na terceira pessoa do plural, durante os intervalos, uma ajuda financeira para os artistas. “Esses motociclistas não têm seguro de vida porque nenhuma empresa teve a coragem de assegurá-los, tamanho o risco que correm. Um simples acidente pode ser fatal.”

O apelo quase sempre fazia efeito. As notas caíam no cilindro aos montes. Às vezes, ganhavam mais com as doações do que com os ingressos. “Os uruguaios enlouqueceram diante de uma dupla formada por um brasileiro e um argentino”, diz Nino. No Uruguai, eles se apresentaram com exclusividade para os cantores Nelson Ned, Lindomar Castilho e Nelson Gonçalves, um dos ídolos de El Gran Capy. Com a fama, vieram as fontes de renda extra, como as fotos autografadas. Ao chegar numa cidade, contratavam o serviço de um fotógrafo local para registrar seus espetáculos. Depois, vendiam as fotos com dedicatória. “Não sobrava nenhuma”, diz Nino. Nem mesmo para o arquivo pessoal da dupla.

Mas a temporada uruguaia acabou mal. Com vistos vencidos, os dois voltaram ao Brasil deixando para trás o parque inteiro, alguns carros e várias motos. O circo perdeu para o fisco uruguaio o que havia juntado em sua melhor temporada. E Nino admite que El Gran Capy sabia ser perdulário quando o dinheiro sobrava: “Uma vez, me deu de presente uma Harley-Davidson de 1 200 cilindradas, que tinha até marcha à ré.” E Nino não ficava atrás. Acabou emprestando a Harley-Davidson a um conhecido, que viajou com ela para Minas Gerais e fundiu o motor na viagem. A moto ficou por lá.

Tudo, aliás, ia ficando para trás, disse Nino: “A gente gastava o que ganhava. Gostava de jantar em restaurantes chiques, comia do bom e do melhor, só andava de táxi, usava roupas de grife, ficava em hotéis luxuosos. Levava uma vida de bacana.“ E havia as despesas com as namoradas. Namoradas sem conta.

El Príncipe Nino era solteiro, El Gran Capy, casado. Meu pai ainda trabalhava no Circo Barnus, onde passou pouco tempo, quando conheceu minha mãe, Doracy Monteiro de Carvalho. Isso foi em 1962, quando ela tinha só 16 anos e estava visitando a irmã, em Goiânia. “Foi amor à primeira vista. Quando ia entrando no camarote, nossos olhares se cruzaram e ficamos apaixonados”, afirma Doracy.

Daquela vez, ela escapou porque o circo foi embora na semana seguinte. Mas, um ano depois, Doracy, que morava em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, voltou a Goiânia. O circo também. Os dois se reencontraram. A jovem não resistiu à lábia do argentino dez anos mais velho que ela. Para desespero da irmã, fugiu com Capy e foi viver com ele um romance de novela. A família nunca a perdoaria.

Mesmo casado, El Gran Capy se sentia tão solto quanto El Príncipe Nino quando se tratava de hipnotizar mulheres. “Chegamos a ter quatro, cinco ao mesmo tempo”, disse Nino. “A gente marcava um horário diferente com cada uma. Se elas se encontravam, era briga para tudo quanto era lado. Uma encrenca só.” Isso sem contar as encrencas com as mulheres casadas. “Tivemos que sair corridos de algumas cidades.”

De volta ao Brasil, em 1973, a dupla foi trabalhar no Tivoli Park, que só funcionava com tempo bom. E vieram dois anos de muita chuva. Os dois começaram a se desentender. El Gran Capy, conta Nino, não admitia decepcionar o público: “Às vezes, tinha duas ou três pessoas na plateia e ele se arriscava do mesmo jeito, repetindo cada uma das acrobacias perigosas. Eu sempre fui mais racional e perguntava: ‘pra que isso?’ Ele não dava bola, nem o braço a torcer.”

Nino lembra que certa vez, no Rio de Janeiro, havia seis pessoas para vê-los, e uma delas era namorada de El Gran Capy. Entre se resguardar e se exibir, ele exagerou no exibicionismo. Chovia, a água escorreu pela pista de madeira e se misturou com o óleo do escapamento. A moto derrapou e veio abaixo com meu pai. Resultado: uma perna quebrada e um ano fora do circuito. Isso no mesmo ano em que Elvis Presley estrelava Carrossel de Emoções. No filme, Elvis faz papel de motoqueiro, trabalha num parque de diversões, sonha em virar o astro da Muralha da Morte, tenta impressionar a namorada e despenca de uma altura de 3 metros. No gênero, El Gran Capy foi mais longe.

Mas a perna engessada cortou-lhe as asas. Pouco antes da queda, veio um convite para trabalhar em Las Vegas, nos Estados Unidos. Escaldados pelo fiasco do Uruguai, eles ficaram por aqui. Dali para frente, a melhor fase foi a do Playcenter, em São Paulo. El Gran Capy e El Príncipe Nino ficaram ali de 1975 a 1978. A infraestrutura era gigantesca para os padrões do espetáculo itinerante a que estavam acostumados. O movimento, garantido. Em contrapartida, 30% da renda cabiam à administração do parque.

Nessa época, Capy alugou um sobrado no Jaçanã, em São Paulo, onde moravam Doracy e os três filhos do casal – Jarvas, eu e Jader, na época com 7, 5 e 3 anos de idade. Doracy havia ensaiado a primeira separação. O marido foi buscá-la. Entre os espetáculos, levava a mulher e as crianças ao parque. Fez tudo para cumprir a promessa de se acostumar com a vida de casado. Mas ele recaiu na farra. Doracy ameaçou outra vez ir embora. Por causa dos filhos, e com vergonha de voltar a viver com os pais, foi ficando.

Depois do Playcenter, ele se associou a João Leite Salomão, velho amigo e também ex-companheiro de Muralha. Salomão agora tinha seu próprio parque de diversões em Santa Catarina. E levou El Príncipe Nino e El Gran Capy, com a família inteira, para Florianópolis. Sob os auspícios de Salomão, percorreram todo o litoral catarinense e as principais cidades do estado, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Já não ganhavam tanto. Moraram em barracas. Mais tarde, num ônibus-trailer. O parque ficava cada vez menos tempo nas cidades. As crianças mudavam de escola todo mês.

Em 1980, El Gran Capy arrendou um pequeno parque, com dez brinquedos, nele instalou sua Muralha da Morte e o levou para o interior do Paraná. Onde fazia amizades, ia ficando. Depois de algumas semanas, a freguesia acabava. Manter a infraestrutura, o pagamento dos empregados e a boa vida foi se tornando cada vez mais difícil.

Vieram então os atritos com o dono do parque. Ele vendeu algumas joias, inclusive uma pulseira de ouro cravejada de brilhantes, gargantilhas e anéis. Com o dinheiro, montou um outro parque com um novo sócio. Desistiu da Muralha, que largou nas mãos de Nino. Comprou uma casa de 240 metros quadrados em Palotina, no oeste do Paraná, e se transformou num homem sedentário. Sem o parceiro, Nino encerrou a carreira. Já estava casado e também tinha três filhos: Aline, hoje com 22 anos, Diego, de 20, e Bruna, de 15.

Nino continua dizendo que faria tudo de novo. Só lamenta ter abandonado a Muralha da Morte quando os filhos eram pequenos. Eles não tiveram a oportunidade de vê-lo em ação com El Gran Capy. “Quem não assistiu ao espetáculo não tem noção do que era. Como não viram, meus filhos não sabem o que eu passei, como era tudo aquilo.” Nino continua trabalhando em parque. Agora, como responsável pela manutenção dos brinquedos.

Parado em Palotina, o parque do ex-El Gran Capy não tinha receita nem para cobrir as despesas. À beira da falência, botou-o novamente nas estradas. E sua última parada foi em Foz do Iguaçu, a mais de 200 quilômetros de Palotina, na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Argentina. Há oito anos, o parque foi levado ao Paraguai por um amigo, que não voltou nem para prestar contas.

Com o dinheiro que sobrou, Capy comprou um bar, e depois, o lava a jato. Em 31 de dezembro passado, morreu de pneumonia, 36 horas após ser levado ao hospital com o que parecia ser uma gripe. Está no cemitério Jardim São Paulo, a menos de 100 metros de seu último endereço. Teve um velório compatível com seu anonimato. Exceto por um desconhecido que, no momento em que o caixão baixava à cova, resolveu homenagear El Gran Capy e disse: “Esse caboclo era bom. Eu vi uma apresentação dele no Rio de Janeiro, quando era criança. Esse era bom.” Dito isso, saiu sem me dar a chance de saber quem era esse fã que talvez pudesse me contar mais histórias de meu pai.

Patricia Iunovich é jornalista no Paraná

Deixe um comentário