Patrícia Campos Mello, Folha de S. Paulo

Em Paris, estudantes ocuparam as faculdades e trabalhadores pararam as fábricas, protestando contra o capitalismo. Nos EUA, milhares se revoltaram contra o assassinato de Martin Luther King Jr. e contra a Guerra do Vietnã. No Brasil, o assassinato do estudante Edson Luís carregou multidões para as ruas, contra a ditadura.

Cinquenta anos depois, o legado de 68 está vivo e forte: nunca o movimento feminista, o gay, o negro e o ecológico foram tão atuantes. Ao mesmo tempo, nunca o movimento conservador foi tão “despudorado”.

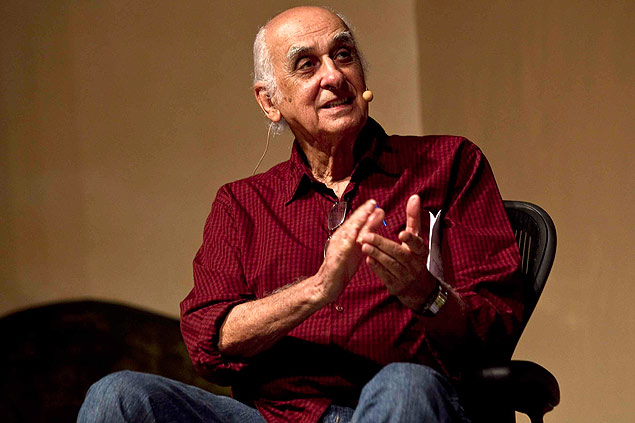

Esse é o balanço que o escritor Zuenir Ventura, autor do best-seller “1968, O Ano que Não Terminou”, faz daquele ano revolucionário e seu espólio. “Tivemos muitos avanços, principalmente na luta pelos direitos das mulheres, dos negros, dos gays; mas estamos vivendo um momento em que o conservadorismo perdeu a vergonha”, diz Ventura.

Lançado em 1988, o livro teve mais de 400 mil exemplares vendidos. Neste ano, será relançado pela editora Objetiva, com novo prefácio. Segundo Ventura, o interesse pelo mítico 1968 persiste porque o ano “não acaba de não acabar”.

Folha – Por que o interesse por 1968 persiste?

Zuenir Ventura – Há 50 anos, esse ano não acaba de não acabar. O [filósofo francês] Edgar Morin, que acompanhou o movimento na França e no Brasil, dizia que vamos precisar de muitos e muitos anos para entender o que aconteceu. E 50 anos, na História, não são nada. Até hoje estamos discutindo o que aconteceu. Foi um ano mítico. O maior mistério é que houve uma insurreição de jovens planetária, numa época em que não existia internet, a TV não tinha esse alcance de hoje. Jovens dos países comunistas, democráticos, autoritários, França, EUA, México, Japão, em um determinado momento, sem as conexões que existem hoje, ficaram com o mesmo corte de cabelo, ouvindo as mesmas músicas, pensando da mesma maneira, agindo do mesmo jeito. O maio francês é dado como o grande símbolo, mas aqui no Brasil as coisas começaram antes, a morte do estudante Edson Luís no [restaurante] Calabouço foi em março [por policiais militares].

E o senhor estava lá…

Eu trabalhava ali do lado, na revista “Visão”. Ziraldo e eu corremos até lá, e os estudantes estavam carregando o corpo do Edson. Mais tarde, isso me causou o maior problema, porque o coronel que me interrogou quando eu fui preso dizia: “O senhor estava no Calabouço, vi fotografias do senhor lá, e em maio o senhor estava em Paris…não é muita coincidência, não?” Eu dizia a ele: pois é, é muita coincidência, e era mesmo, por acaso eu estava de férias em Paris em maio. Mas, pela paranoia da época, ele achava que eu era o chamado olho de Moscou, que nada na imprensa acontecia sem passar por mim, eu era o cara do PC. Eu não mandava porra nenhuma. Eu só fui entender isso quando tive acesso à minha ficha no Dops. Ah bom, se eu era tudo isso, eles tinham mesmo razão de me prender…

Como foi a sua prisão?

Eu fui preso logo depois do AI-5 [13 de dezembro de 1968], e fiquei três meses. Eu fui levado às 9h, disseram que era só para prestar esclarecimentos, e que eu voltaria logo… Às 16h, eu não tinha voltado, minha mulher foi lá para saber o que tinha acontecido, e foi presa… Meu irmão foi lá depois, ele não tinha nada a ver com nada, e o prenderam também. Tinha um inspetor horroroso, eu disse a ele que minha filha pequena estava com coqueluche e sozinha em casa, ele dizia: isso é problema seu, não é problema meu.

Não fui torturado, só ameaçado e interrogado por horas. Eu não liderava nada, era jornalista e professor na faculdade de jornalismo, numa época em que os alunos é que lideravam os professores.

Como conseguiu ser solto?

O [escritor] Nelson Rodrigues me soltou, você acredita? Eu estava preso na mesma cela que o [psicanalista e porta-voz dos protestos] Hélio Pellegrino. Eles eram amigos, mas o Nelson era aquela coisa hiperbólica, escrevia sempre sobre o poder da voz do Hélio [Rodrigues o chamava de homem-comício]. Quando o Hélio foi preso, o Nelson, sentindo-se culpado, ia todo dia lá. Eu tinha muita raiva dele, ele era reacionário e gozava todo mundo, falava dos padres de passeata, das grã-finas, era engraçado, mas a gente não via graça nenhuma. Nas primeiras vezes em que ele foi lá na prisão, eu virei as costas. Disse ao Hélio: com esse cara não quero conversa. Aos poucos começamos a falar. Bom, para resumir a história, Nelson era amigo dos generais e soltou o Hélio. E o Hélio disse: só saio se o Zuenir sair. O Nelson falou para o Hélio: mas e se essa doce figura sair daí e puser uma bomba no quartel?

Qual é o legado de 68?

Era uma geração carregada de ambições e sonhos, o que ficou disso, dessa aventura deles? Ficaram pelo menos quatro movimentos importantes, que ou nasceram ou se solidificaram em 68 -movimento feminista, gay, negro e ecológico. Esses movimentos estão mais atuantes do que nunca.

Recentemente tivemos campanhas para fechar exposições de arte que tinham obras de cunho sexual, e o movimento Escola Sem Partido, que queria restringir a abordagem do gênero. Estamos vivendo uma onda conservadora?

Sim. E o pior é que isso é atribuído ao avanço que começou em 1968. Em 68, a ambição era fazer uma revolução política, mas o que houve foi uma revolução de comportamento, cultural. Éramos contra o autoritarismo nas relações de casal, na escola, no trabalho. Agora, as pessoas dizem que a liberalização foi longe demais. É aquele pessoal que diz: não tenho preconceito contra gays, tenho amigos gays, mas casamento, aí já é demais…

Essa onda conservadora -o candidato Jair Bolsonaro tem a maior intenção de votos entre os eleitores mais ricos e mais escolarizado- é maior do que anteriores?

É um processo, sempre haverá reações conservadoras ou reacionárias. Tivemos muitos avanços, principalmente na luta pelos direitos das mulheres, dos negros, dos gays; mas estamos vivendo um momento em que o conservadorismo perdeu a vergonha. No Brasil, ninguém se dizia de direita, porque tinha vergonha de ser direita. Agora vivemos a época em que o conservadorismo está mais visível, nunca o conservadorismo foi tão despudorado. Acabar com o comunismo no Brasil foi fácil, o problema hoje é acabar com o anticomunismo.

Temos militância anticomunista como se o comunismo não tivesse acabado há muito tempo. O Oscar Niemeyer foi o último comunista. E tem gente hoje que quer voltar para ditadura ou diz que não era tão ruim. Eu já participei de muita palestra que um aluno cabeludo pega o microfone e diz ‘Isso existe hoje, existe censura, violência… qual a diferença?’ E eu digo: a diferença é que, se você dissesse tudo isso que está dizendo em 68, você saía daqui preso. E você vai sair daqui andando. Na direita, é paradoxal ter algumas pessoas que defendem a época autoritária. Defendem um sistema que não permitia fazer isso que eles estão fazendo -o contraditório, a divergência.

Clóvis Rossi outro dia fez uma coluna sobre uma pesquisa do Pew Research mostrando que, para 49% dos brasileiros pesquisados, o país estava melhor no final dos anos 60. O senhor acha que era melhor?

Não era, mas podia parecer, porque a imprensa era absolutamente censurada, não tinha as palavras tortura e morte em lugar nenhum. Quem lia jornais e assistia à TV não sabia de nada disso. Essas pessoas que acham que era melhor não viveram isso, e é muito difícil transmitir aquele medo permanente. Você ia entrevistar um militar ou autoridade, ele achava que você tinha exagerado nas perguntas, então dizia: ‘Deixa sua carteira de identidade aqui’. O repórter ficava em pânico, era uma forma de ameaçar. Só depois que saía a matéria, que viam o que você tinha escrito, devolviam a identidade. Essa nostalgia de alguns grupos em relação à ditadura me choca.

No seu livro “1968, O Que Fizemos de Nós”, publicado em 2008, o senhor dizia que ainda havia “meia oitos” em todos os lugares, e citava José Dirceu e outros. Hoje, José Dirceu está condenado, e não é por subversão, é por corrupção. O que aconteceu?

Também idealizamos a herança de 68, como se fossem só personagens bons. Teve do bom e do pior. Teve gente como Vladimir Palmeira, um dos líderes do movimento, foi do PT, rompeu com o partido por divergências morais. E teve gente condenada, como Zé Dirceu. À distância, temos a impressão de que havia uma geração unanimemente honesta, mas existem desvios. Ainda temos conosco a paixão pela coisa pública que movia muitos em 1968. Isso existe ainda, só não está no poder.

Nascimento

Além Paraíba (MG), em 1931

Trajetória

Formado em letras neolatinas, é jornalista desde 1954. Trabalhou nas revistas “Visão” e “Veja” e no “Jornal do Brasil”. Foi também professor na UFRJ e Uerj. Hoje é colunista de “O Globo”

Obras

“1968, O Ano que Não Terminou”, “1968, O que Fizemos de Nós”, “Cidade Partida” e “Chico Mendes: Crime e Castigo”

Deixe um comentário